音色:➊频率与谐波

分享

现在我们了解了什么是“音阶”和“调”,如果想从这里继续讨论旋律、和弦和节奏的细节,实际上在此之前我们还应该了解一些更基本的东西,那就是关于音色。

我们都知道钢琴和吉他的音色不同,但它们在声学上究竟有什么区别呢?这是音乐制作中相当基础的知识,所以在进入每个章节之前,我想先解释一下。

1

频率

首先我们先简单回顾一下初中物理课上学过的关于频率(英 Frequency)的知识,这是讨论音色的一个前提。

声音来源于空气的振动。空气振动传到入耳朵到达鼓膜,最终被感知为声音。频率是测量声波每秒振动次数的单位,以赫兹(Hz)为单位。

声波在空气中振动的样子

在上图中,每秒有8个周期,所以频率为8Hz。从音乐角度来说,频率与“音高”直接相关,频率越高,声音听起来就越高,反之亦然。具体来说,如果你演奏的声音比另一个声音高一个八度,频率就实际上是翻倍了。

据说人类可以听到的频率约为20至20000Hz2

频率越高,声音听起来就越高。而且,声波的振幅越大,声音听起来就越响亮。这是我们中学物理课上学到的。

均衡器(Equalizer)

在音乐中,贝司和低音鼓主要负责低音区,人声在中音区,嚓片声等在高音区等等,通常利用从低到高的整个频率范围。

通过利用每种乐器都有自己的频带这一事实,Spotify等音乐播放应用程序可以使用一种称为均衡器(EQ)的设置来微调歌曲的声音。

在Spotify上选择“Vocal Booster”时

横轴是频率(越往右越高),纵轴是音量(越往上越大)。

如果你想强调低音,可以提高低音区,如果你想更好地听到人声,可以提高中音区……“低音区,中音区,高音区”这些词现在在日常词汇中比技术术语更常见。

频谱仪(Spectrum Analyzer)

要了解歌曲中听到的具体频段,可以使用一种叫做频谱分析仪(英 Spectrum Analyzer)的设备。频谱分析仪会显示①哪些频段被听到以及②它们的强度,就像均衡器一样。

这里实际上是在分析极简的电子音乐。通过对这首歌的分析,我们发现低音区在60Hz左右达到峰值(尖峰),高音区在10k(=10000)Hz达到峰值。中音较弱,只有在听到“Kon”声时才会出现峰值。通过这种方式,我们可以直观地查看音乐中包含的频率。

这种频率分布被称为声谱(英 Spectrum)。3

Spectrogram也指谱,两者含义相同。该词最初指“连续量分布的可视化”,例如光的波长分布(彩虹或棱镜的分色)。声学借用了光学中的这一术语。

最有可能的理论是,“Spectre”的拼写源自法语“spectre”,而根据我在国立国会图书馆数字馆藏中查阅到的资料,我发现它是在山口荣之介(1888 年)编撰的《日英法德物理学词汇双语词典》中借用法语的,之后似乎被物理教科书采用并传播开来。另一方面,“spectrum”的拼写源自英语“spectrum”,似乎是在翻译英国人撰写的化学书籍时产生的,例如茂木俊太(1876 年)编撰的《罗斯科化学》,因此这种拼写有时在化学中也会使用。总体而言,“spectrum”在学术界占主导地位,但在DTM领域,英语的影响力很大,所以我认为“spectrum”才是主流。

英文单词“spectrum”是不规则名词,其复数形式为“Spectra”。

调音器(Tuner)

然而,频率只是音高,并不等同于音色。为了证明这一点,即使用不同的乐器演奏相同音高的音符,音色当然也会不同。

这是一段调音器检测几种乐器音高的视频。它们的频率都是220Hz,但音色各不相同。那么,是什么决定了音色呢?

2

声音的三要素

答案是波形(英 Waveform)。之前我们以起伏的波(sine wave)为例,但波形有无数种可能。“波形决定音色。”一个简单的例子就是合成器 ,一种人工创造和处理音色的电子乐器。

在经典的合成器中,可以使用开关和旋钮选择声波的形状,然后在此基础上创作出各种音色。目前有五种特别常见的波形,让我们来实际比较一下,并聆听一下。

我按顺序播放了它们,左边是正弦波,右边是白噪声。波形越锯齿状,声音就越开阔,越清晰。不同的波形会在耳膜中引起不同的振动。这就是大脑感知到的“音色差异”。

所以频率就是音高,振幅就是响度,波形就是音色。这就是物理世界和音乐世界的关系。

响度、音高和音色。这三者也被称为“声音的三要素”。在科学课上,我们教频率和振幅,但音色却被略过,因为它是一个音乐主题。这里我们做了一些弥补。

3

频率成分

我们之前提到过“如果波形尖锐,声音就会变得刺耳”,但这种解释未免太过笼统了,不是吗?我们当然希望从数字上更精确地理解声音的特性。

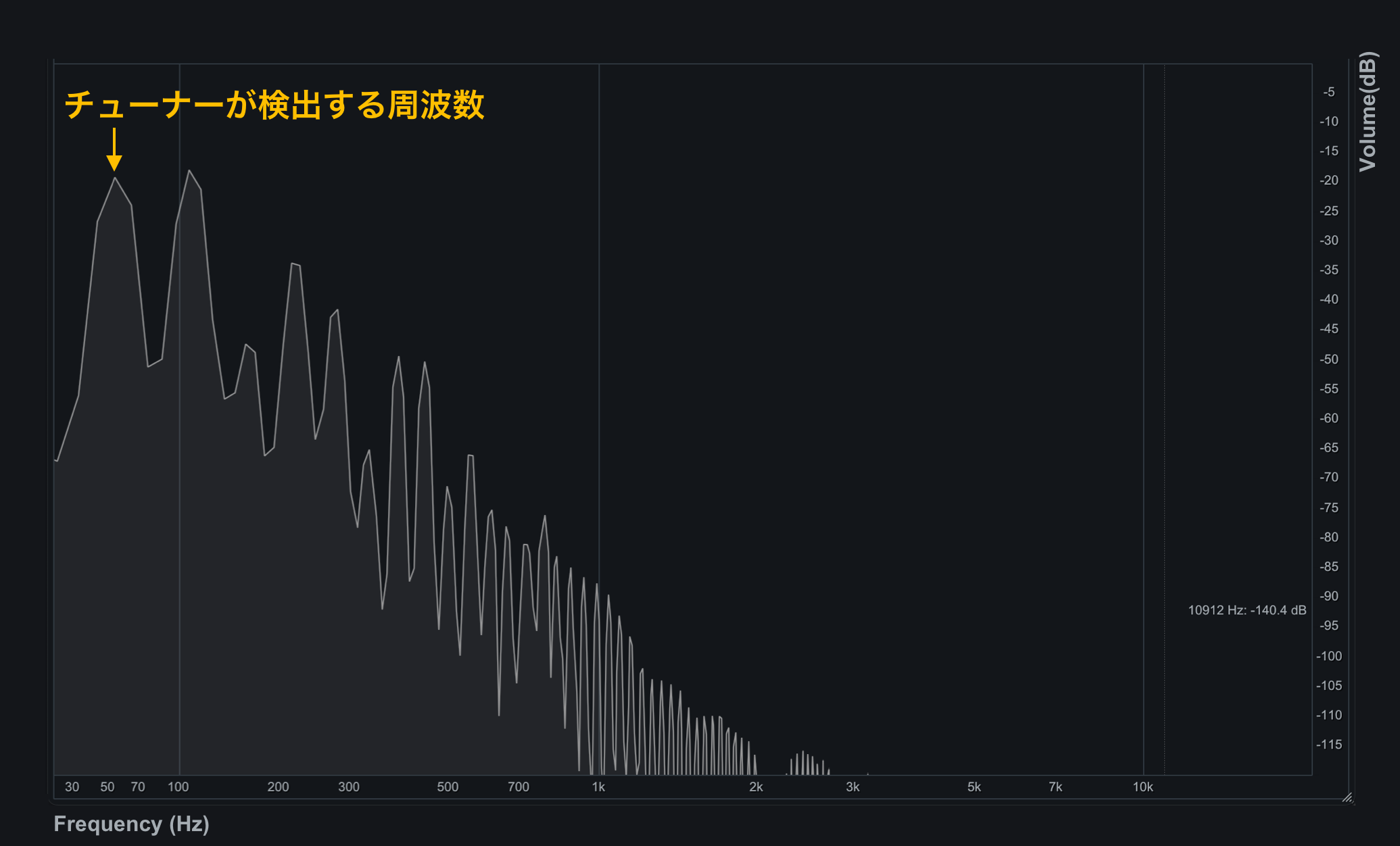

这时频谱分析仪就派上用场了。频谱分析仪不仅可以分析整首歌曲,还可以检查单个声音的频率分布。例如,让我们用分析仪测试一下拨动贝斯吉他弦产生的深沉低音。然后……

看起来是这样的。但现在我们有了一个重要的发现。虽然它确实对200Hz以下的频段有强烈的反应,而这正是“深沉低音”的来源,但它也能检测到明显高于200Hz的频率!拨动琴弦的瞬间,它会检测到10k(=10000)Hz以上的频率,之后还会持续反应到2k-3kHz左右。

这意味着,即使听起来像“深沉的低音”,实际上也包含类似鸟鸣的微弱高音。这就是频谱分析仪告诉我们的。

事实上,调谐器只会检测最低频率峰值(尖峰),在本例中约为55Hz。

当我们听到声音时,我们会将这个主峰值频率识别为“音高”。然而,乐器的声音包含许多其他频率,这些频率决定了声音的印象,例如“低沉的音色”或“清脆的音色”。声音中包含的各种频率被称为频率成分(英 Frequency Components)(或叫频率分量)。4

你们中有些人可能会想:“声波‘包含’某个频率是什么意思?” 不过,这涉及大量的物理学和生理学知识,所以我们就不在这里赘述了。不过,请尝试使用以下关键词进行搜索。

声音振动实际上是“压缩波”,是伴随气压变化而产生的现象。

气压使耳膜振动,振动通过听小骨传到耳朵里一个叫做“耳蜗”的地方。耳蜗里有一个叫做“基底膜”的器官,它的不同部分会根据频率振动。

此外,频谱分析仪使用一种称为“ 快速傅里叶变换(FFT)”的技术将声波分解为其频率成分。

说得更直白些,这和食物的成分很像。我们吃番茄酱的时候,主要尝到的是番茄的味道,但其中还含有盐、醋和洋葱,所有这些成分混合在一起,就形成了“番茄酱的味道”。我们通常不会想到番茄酱里有洋葱,对吧?乐器的声音也是如此;虽然我们把主要频率识别为音高,但我们将频率成分的混合体验为音色。

那么,音色不同意味着什么呢?从一个角度来看,答案是波形不同。从另一个角度来看,答案是频率成分不同。这些只是对同一现象的不同视角,“波形”和“频率成分”是一对,所以如果你了解其中一个,你就能理解另一个。

4

谐波和泛音

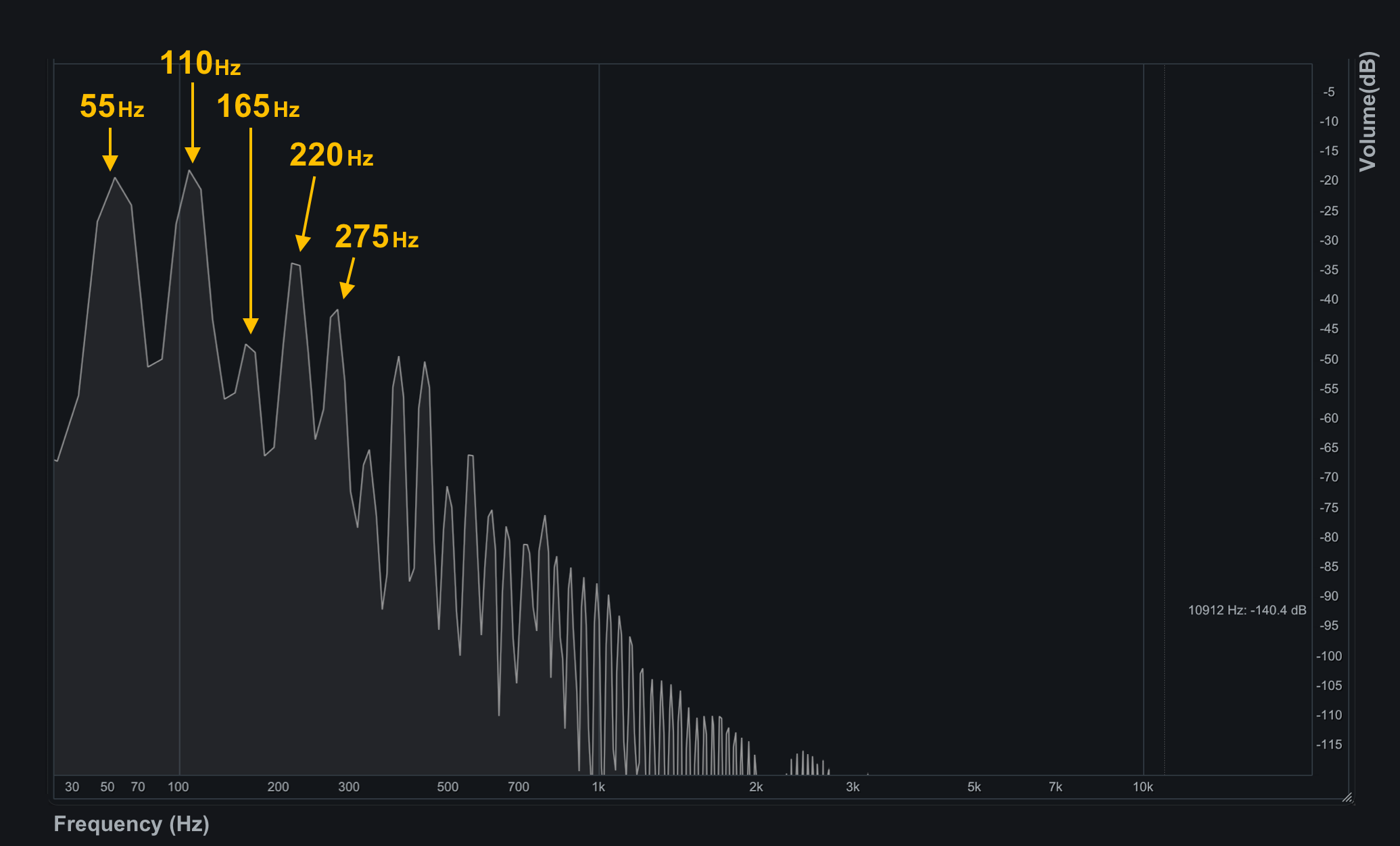

频谱分析仪让我们能够以相当量化的方式掌握乐器的音色!让我们更进一步,看看这些数值是否有特定的规则。

我们应该关注的是频率的“峰值”部分,也就是检测到的音量特别高的部分。如果我们追踪前面提到的低音峰值的频率,就会发现一些有趣的现象。首先,最低频率是55Hz。接下来是110Hz,再接下来是165Hz,依此类推……

你发现规律了吗?当你把原始频率翻倍、三倍等等,就会达到峰值!

这并非贝斯独有,而是所有具有清晰音高的乐器的共同特征。最低频率峰值称为基频(英 Fundamental),而基频的整数倍频率的组称为谐波(英 Harmonics)。

这种音色不仅包含整数倍频,还包含其他频率,从而产生丰富的音色。所有这些非整数倍频,包括高于基音的频率,都称为泛音(英 Overtones)。

声音频率成分的最低频率峰值。人类感知声音的音高时的频率。

声音中与基音的整数倍相对应的频率成分,或者简称为频率为基频整数倍的音。5

フランソワ・デュボワ. 作曲の科学 美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」.”倍音は、この基音の周波数の整数倍の値の周波数をもつ音の成分で、倍音が豊かであるということは、その楽器の音色が豊かであることに直結するのです。”

声音中频率高于基音的频率成分。

如果你只想提及其中一个谐波,那么频率两倍的声音称为“第二泛音”,频率三倍的声音称为“第三泛音”,依此类推。

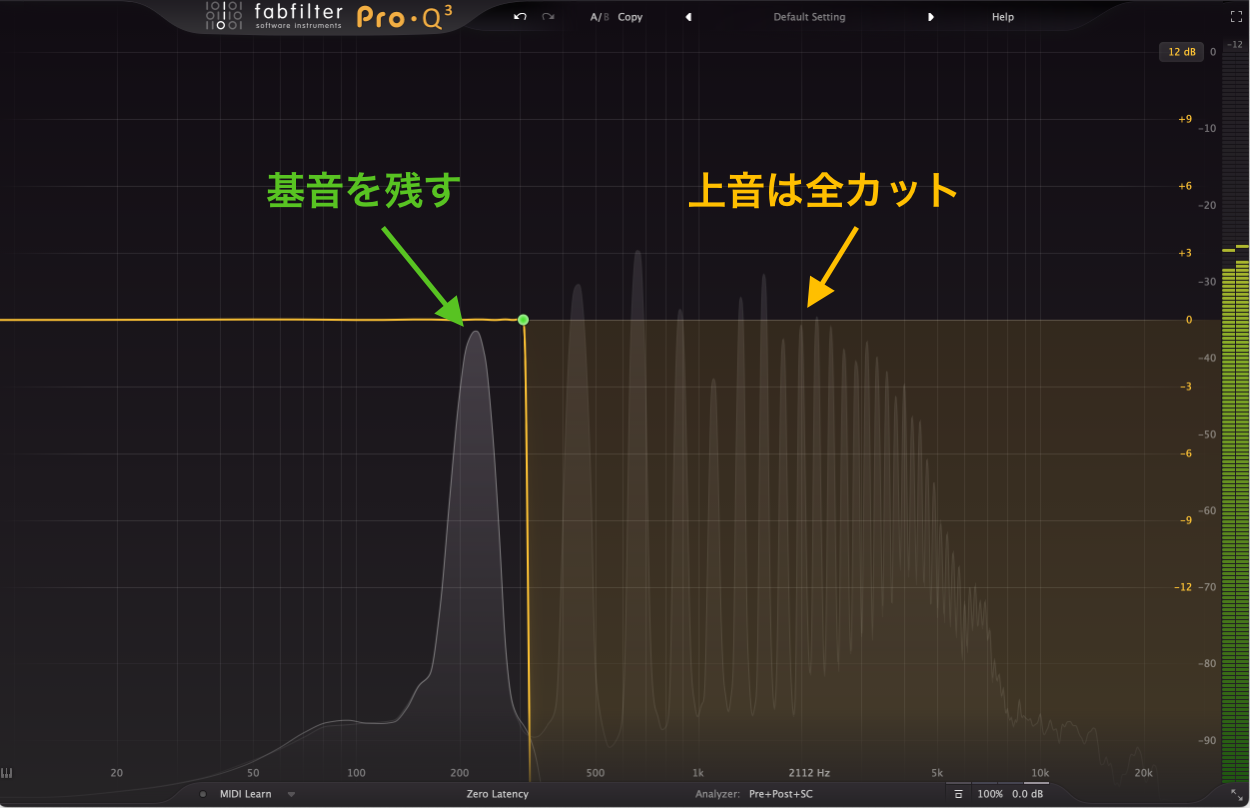

重申一下,基频决定了调音器检测到的音高,而泛音则决定了大部分的音色。这一点可以通过实验轻松验证;如果你尝试使用均衡器去除所有泛音,你会突然无法区分各个音色。

这些是文章开头我们听到的各种乐器的声音,但你可能分不清哪个是哪个。虽然音色的起伏和声音的延伸略有不同,但你几乎听不出音色有什么个性。

如果去掉泛音,所有声音都会变得平淡无味。这就像把各种饮料的成分分开,最终都变成了水。我们享受泛音,因为它是一种音色。

各种谐波从来都不是均匀出现的,而是根据乐器、音高、演奏风格等的不同,有强有弱。机器可以分析每个谐波的出现,但人耳可以直观地合成混合音,感知和识别基音的质量。

石桁 真礼生, 末吉 保雄, 丸田 昭三, 飯田 隆, 金光 威和雄, 飯沼 信義. 楽典―理論と実習(pp.12-13).

“直观地综合和辨别”……我们的大脑做了一些非常令人惊奇的事情。

5

乐音和噪音

原声乐器的声音频率成分非常复杂,演奏过程中的波动、变化、演奏时产生的噪音等都会影响乐器的“音色”。而合成器则可以生成简单、恒定的波形,没有自然界中不存在的波动或变化。

我刚才介绍的五种基本合成波形都具有有趣的数学特性。让我来向你们介绍一下它们。

正弦波没有泛音!它是声波世界中唯一一种只以纯音形式传递该频率的波形。因此,正弦波也被称为纯音(英 Pure Tone/Simple Tone)。

三角波和方波仅包含奇数次谐波,而锯齿波则包含所有按规则比率出现的整数次谐波……很容易看出,音色被感知为“低沉”或“刺耳”的方式与其包含的谐波数量直接相关。

另一个需要注意的要点是,无论是三角波、方波还是锯齿波,其所包含的成分数量都会随着泛音数量的增加而减少;这种趋势在合成器以外的乐器的音色中也很常见。

频率成分和音高感

另一方面,最后一种白噪声极其独特,所有赫兹分量的含量几乎相等,无论它们是整数还是非整数。调音器可以检测到频率分量的“峰值”,但如果这些分量分布过于均匀,就无法检测到音高。人耳也是如此,在这种分量分布下,人耳无法感知音高。因此,在这种嘶嘶作响的白噪声中,没有高低的概念。音高根本不存在。

其他声音,例如铙钹的“锵声”或沙铃的“沙沙”,也具有类似的频率成分,而且音色感相当弱。所以,如果你尝试用调音器去测这类打击乐的声音,它根本不会有任何反应。

它完全被无视了。这就是为什么我们在使用这些声音时,不会考虑“调整音高以匹配调性”。然而,由于它不像白噪音那样完全均匀,仍然会存在微弱的音高感,这就是为什么打击乐的声音可以调高或调低。

当然,有些乐器的打击乐声音的音高是可以通过调音器检测出来的。

这只小军鼓的音高非常清晰,用频谱分析仪分析时,在370Hz左右有一个清晰的峰值,这正是F♯的音高。有趣的是调音器的反应;它忽略了第一次敲击,但从第二次敲击开始,它似乎就搞不清楚了,会告诉你结果,“F♯?F?”,然后又没有反应了。这似乎介于有音高感和没有音高感之间。

对于人类听众来说也是如此,有些人可能会听出这种尺寸的小军鼓有音高,因此打击乐器的音高可能会对和声合奏产生轻微的影响。这个问题相当微妙,如果你把它调到调外的音高,它会显得与和声分离,但你可能会注意到它跑调了。相反,如果你把它调到调性音阶的一个音高,它会产生和声,但它不可避免地会作为和声的一部分发挥作用,这可能会成为一种障碍。将打击乐器的音高视为一个整体很重要,但实际上还有一个关于如何处理调性的隐藏视角。

6

频率成分和音色创作(Sound Design)

在创建和混合声音时,理解频率内容和泛音的概念非常重要。

例如,廉价耳机和智能手机扬声器产生的低频声音并不多,但我们仍然能听到许多低音乐器的声音,是因为泛音。即使你几乎听不到最低频率,你仍然可以辨认出乐器的存在,这要归功于频谱中的较高频率。然而,如果负责低音的音色是主要由正弦波组成的超低音,情况就不同了。

你听到低音了吗?如上所述,正弦波没有泛音,因此根据环境的不同,可能完全听不到这些声音,而且歌曲的观感可能会发生显著变化。为了避免这种情况,可以考虑稍微改变波形,添加一个高八度的声音,或者使用失真效果来改变波形的频率成分。

或者,从相反的角度看,你可能会注意到低音乐器也具有令人惊讶的高频声音,并使用EQ剪掉不必要的部分,以使其他乐器更容易听到。

使用 EQ 调整频率成分!

如果你了解音色的原理,就可以将其应用于各种情况。

7

与和声理论的关系

这篇文章的内容听起来很像物理学,或者说是针对混音工程师的,但实际上它与和声理论并非毫无关联。事实上,正是由于它与和声的关系,谐波在英文中被称为“Harmonics”。这就是为什么在理论书籍中,谐波这个话题经常被放在音阶或调性讨论之前。

在这种情况下,通常使用表示分布的五线谱而不是频谱分析仪图表。

以C为基音、最高21个泛音的乐谱(频率误差较大的音符以黑色显示)

实际上,通过将基频加倍、加三倍等方式获得的频率并不完全符合钢琴键的音高,并且会存在一些误差,但写成乐谱时大致如此。以这种方式枚举的谐波排列称为泛音列(英 Harmonic Series)。

警惕伪科学

泛音列充满神秘的浪漫与魅力。如果即使是一个单音也包含多种频率,那么就可以说“一个音其实就是一个和弦”。一个音中隐藏着一个和弦,强音和弱音之间有着层级结构……许多理论家认为,这或许可以揭示和声的奥秘,甚至解释和弦听起来明亮或阴暗的原因。过去也曾有许多人声称“和声的原理已被揭示!”尤其是在18和19世纪的古典音乐界,人们对泛音与和声之间关系的研究由来已久。

事实上,即使在21世纪出版的书籍中有时也能找到这样的描述:如果某个音符听起来不稳定,那是因为它不在泛音列的前面;如果某个和弦听起来悲伤,那是因为泛音发生冲突,使声音变得浑浊;而从一个和弦移动到另一个和弦的难易程度可以根据泛音之间的关系进行排序。

当然,其中一些说法似乎有理有据。然而,无论如何,需要注意的是,这些假设仅仅是“假设”,而非“已证实的事实”。为了证明这些假设,当然最终需要脑科学、神经科学和生理学等领域的验证,但音乐理论尚未突破这一障碍。相反,随着音乐的日益多元化以及对世界各地人们声音感知研究的不断深入,人们越来越怀疑,西方音乐界一直以来被认为是常识的东西可能不再有效。7

大多数与泛音和和声相关的假设都支持西方音乐形式的有效性或优越性,因此,声称这种普遍性是一种近乎欧洲中心主义的说法,例如“西方音乐是最美的”或“西方发现了正确的音乐形式”,从这个意义上来说,这是一种非常敏感且冒险的说法。因此,当前的学术界不会轻易说“这有其物理基础”,而是批判地正视这个问题。

你可以自由地相信一个假设,并与他人讨论它,但如果你开始谈论它,仿佛它已经被科学证实,那就是伪科学的开端。我希望你对此保持谨慎。

有点跑题了,不过频率成分决定音调的方式就是这样的。这就是我希望你们从这节中学到的重点。不过,还有一个决定音调的重要因素,我会在下次介绍。

总结

-

声音的音色由其包含的频率成分决定,可以使用频谱分析仪进行分析。

-

乐器的音色是由基音和许多为基音整数倍的泛音组成的。基音和泛音结构不清晰的声音,音高感较弱。

-

非整数倍频率成分会产生噪声音,当所有成分处于相同水平时,它就变成白噪声。

建设中。。。